【人民日报】致谢生命最后的守护!老伴离世后,他对照医生值班表刻了26枚姓名章

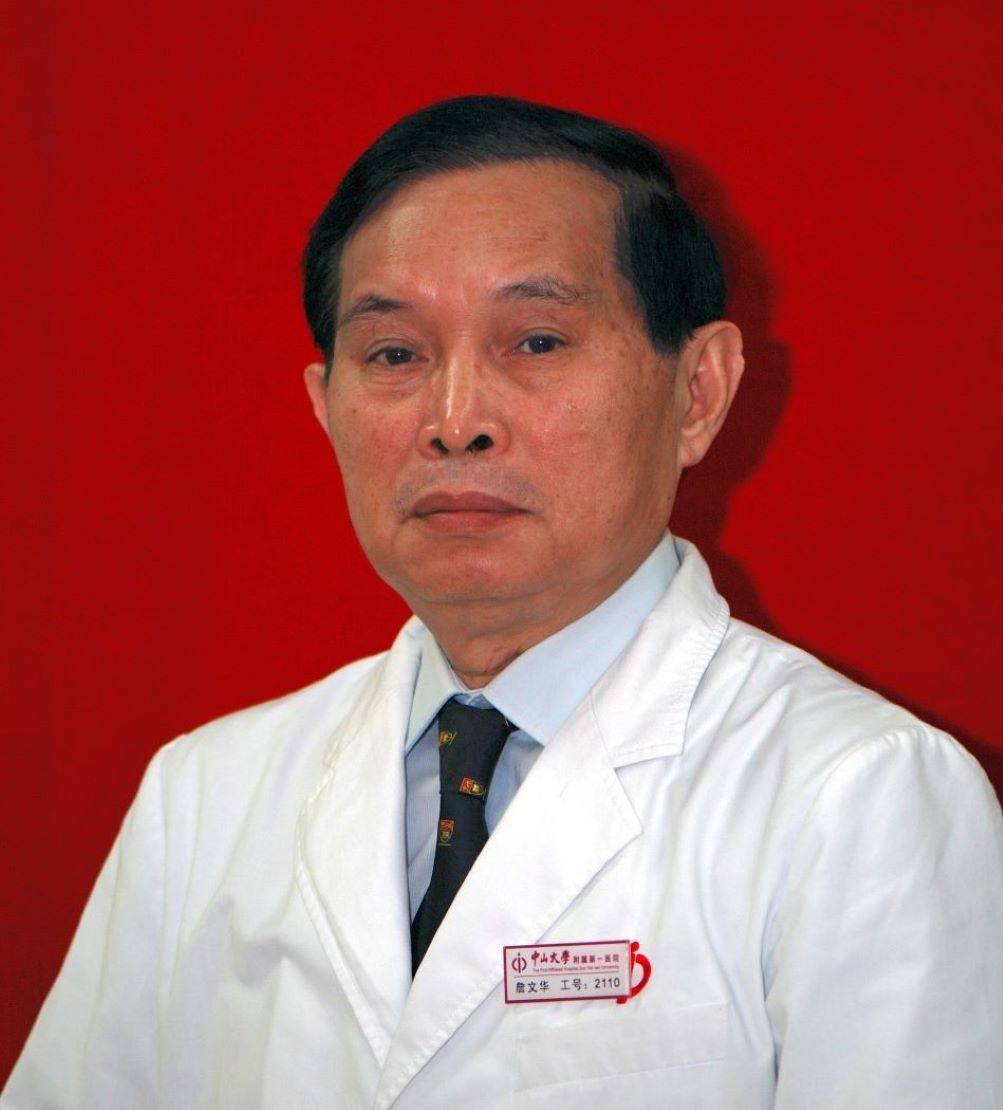

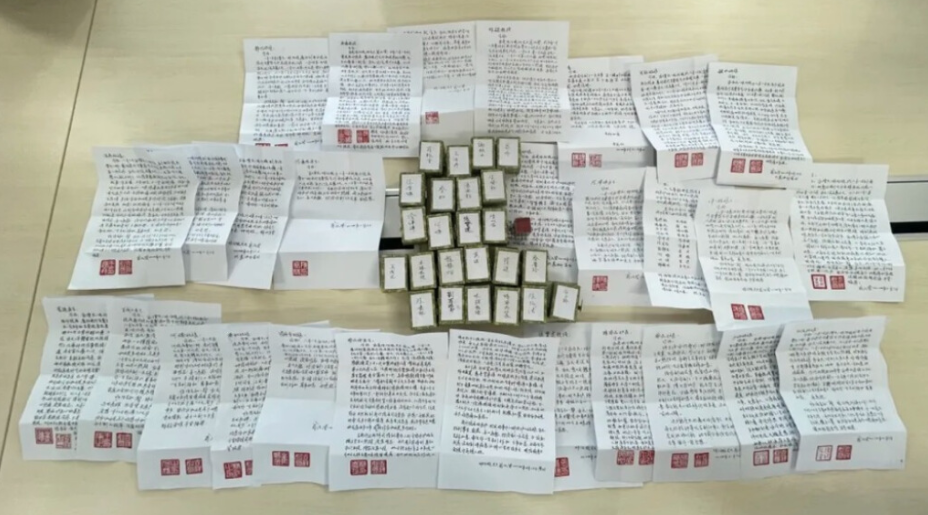

“感谢你们的照顾,我们夫妻俩无以为报,给大家刻了几方印章,以表达我们的敬重与感谢!”在妻子去世后,年过七旬的翁闻(化名)再次来到中山大学附属第一医院,将自己篆刻的26枚印章连同自己手写的26封感谢信亲自交到医护人员手中。

翁闻手写的感谢信和印章

4月7日,中山大学附属第一医院南沙院区护士长杨葵花告诉人民日报健康客户端记者,翁闻的妻子林蕊(化名)是在去年入住的南沙院区,当时她乳腺癌多发转移,已至终末期。尽管已经无法治愈,但医护们还是拼尽全力,希望让老人在最后的时光里少受一些痛苦。

“林奶奶和翁爷爷都是很乐观的人,每天两个人在一起的时候很少看手机电视,就那么静静地待着,有时候也和我们说上几句话,最常嘱咐我们的就是‘好好吃饭,好好睡觉,你们上夜班这么累,一定要多注意休息。’”杨葵花回忆。

为了减轻林蕊的痛苦,杨葵花将林蕊调整至单人病房,并建立专用的护理记录本,详细监测每日进食量、体位角度等数据。“翁闻每晚都睡在老伴儿的床头边,生怕有什么闪失,我们给他拿了一条卷尺,就那么系在两个老人的手上,一拴就是一整晚。”

遗憾的是,林蕊最终还是离开了她的老伴。翁闻在感谢信里写道:“她生前让我给你们这些好人刻名章,留作一点念想。”杨葵花介绍,妻子离世后,翁闻每天把精神寄托在刻印章上,希望完成她最后的心愿。根据妻子遗愿,翁闻选用石料,对照值班表名单刻了26枚姓名章,另附26封手写致谢信。

“感动之余还是感动,这也是我从医这么多年来,第一次收到这样用心的礼物。”杨葵花向记者展示了她自己那方小小的印章,印章基本上印着“仁心仁术”“如意吉祥”“大爱无疆”。

就在昨晚,杨葵花又和翁闻通了电话,两人唠了家常,回忆起照顾老伴的医生,杨葵花说,未来他们还会继续与翁闻保持联系,将这份医患间的珍贵情谊延续下去。

文/记者 侯佳欣 赵萌萌

报道链接:

https://m.peopledailyhealth.com/articleDetailShare?articleId=71bdf6792eff49848430abe6b7fe11a4

报道时间:2025-04-08